こんにちは、のんしんです。

この記事では、「保育士試験を独学で合格した方法-実技試験編(造形)」をテーマに書いています。

保育士という資格について、昨今人材不足から需要が高まってきています。この資格を取得しようと考えている方も少なくありません。

私も令和6年度後期保育士試験を受け、一発合格することができました。対策方法としては、通信講座や講習などは受けず独学で合格しています。

保育士を取りたいけれども費用を抑えたいと思われる方もいると思います。また独学は対策時間のスケジュールも組みやすいというメリットもあります。その反面自分で対策方法を確立させていく必要性があるので、不安も生じやすくなります。

今回は保育士試験を独学で合格したいと考えている方に向け、私がどのような対策をして保育士試験を一発合格したかをお伝えします。ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。

また保育士試験は筆記試験と実技試験があります。今回は実技試験(造形)についてお伝えします。

筆記試験及び実技試験(言語)に関しては別記事「保育士試験を独学で合格した方法-実技試験編(言語)」及び「保育士試験を独学で一発合格した方法-筆記試験編」を参考にしていただけますようお願いします。

※実技試験では音楽も選択できますが、私は音楽の試験を経験していません。その為情報をお伝えすることは困難であると思い、記事にはしていませんのでご了承ください。

対策をする前の絵のレベル

実技試験造形(以下造形試験)は、問題として出た事例をもとに保育の状況がわかるように描くことです。また描く条件も問題用紙に書かれてあります。そのため元々の絵の上手さも関わってきます。

ただ私は決して絵が上手くありません、むしろ下手な部類に入ります・・・(笑)その中でなぜ造形試験を選択したのかというと、実技試験(音楽)と比べるとまだ対策ができるのではないかと感じたからです。

こちらが造形試験対策をする前の私の絵のレベルです☟

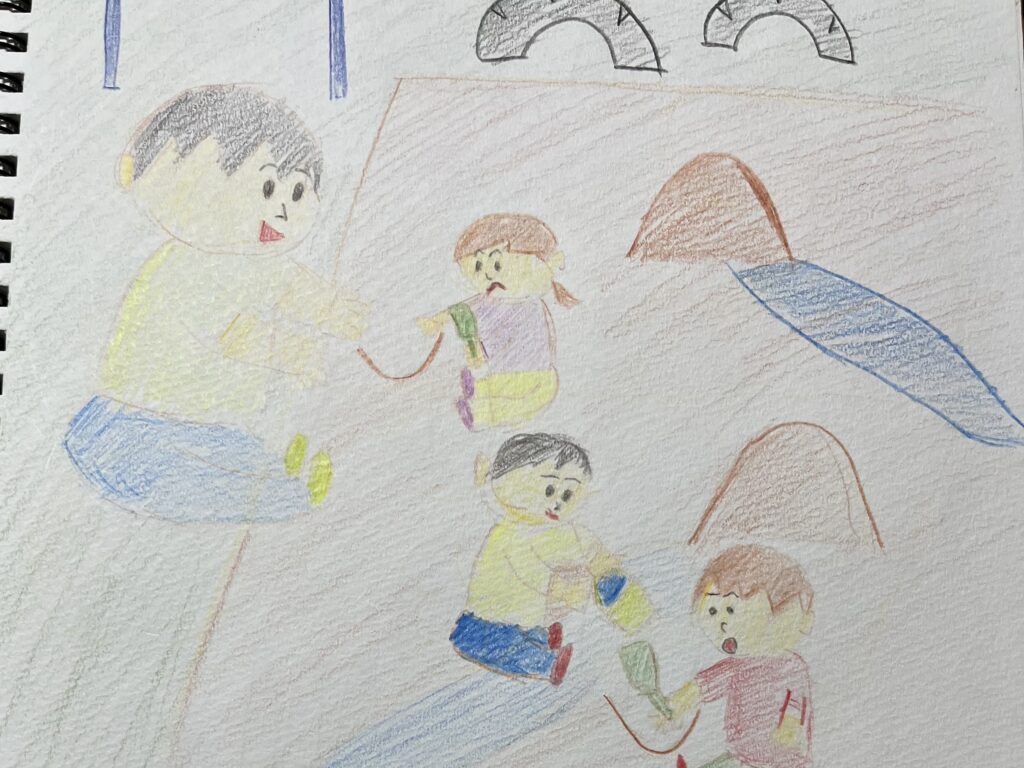

そしてこちらが実際に造形試験で描いた絵です☟

試験直後に自宅で描いたため、本番の試験に近い内容であると思います。この絵で31点を取り合格しています。

このように造形試験は、絵が上手くなくても対策次第で合格できると知ってもらえるために、あえて初めのお伝えさせていただきました。

造形試験対策時間は「40時間」を目安

造形試験を受ける方は、対策にどのくらい時間をかけると合格できるのか気になるかと思います。私の経験から絵が上手くないと自覚している人で、「40時間」を目安にしてみてください。私は筆記試験を終え解答速報で確認した後、造形試験対策を行いました。毎日45分過去問を実施+毎日15分人間の動作を描く練習をし、これを約40日間続けたため目安の対策時間が40時間となります。

必要なものについて

造形試験対策に必要なものをお伝えします。

私は①テキスト ②過去問 ③24色色鉛筆 ④スケッチブック ⑤電子メモパッド を使いました。各使用方法は以下の通りです。

また実際に使用したもののリンク先も貼ってあります、参考にしてみてください。

1.テキスト

初めに読みました。基本的な人間の動きの描き方や、試験内容を確認します。一読することで何を意識して練習をするか捉えることができます。こちらは私の使用したテキストです☟

ただしテキストは毎年変更がありますので、最新のものをご用意してください。

2.過去問

過去問の内容を調べることができれば大丈夫です。インターネットを通じて確認もできます。あえて本などを購入する必要はありません。過去問は時間を測り継続して取り組みました。本番は時間の指定(45分)があるため、時間配分も意識し練習します。また絵を描く用紙も長さ(たてよこ長さ19㎝)を測りその枠内で練習します。

私は下書きに5分→下書きをもとに絵を描く15分→大まかに全体を着彩15分

→塗り残しの着彩10分の流れで練習をしました。

3.24色の色鉛筆

絵の下書きや着彩で使います。水性でも油性でも可能です。水性の方が間違えたときに修正しやすいので、私は水性を使用しました。ただし油性は水性よりも色が濃く映るメリットもありますので使いやすい方を選択してください。色の種類は24色あれば十分対応可能です。私の使用した色鉛筆のリンク先をお伝えします。使用していくうえで、造形試験対策には問題ないと思います。

4.スケッチブック

絵を描く練習をするためにスケッチブックを購入しました。練習ができる白紙であれば安価なものでも構いません。

5.電子メモパッド

人間の動作を描く練習に使いました。持ち運びができるので、電子メモパッドに描いては消しを繰り返し練習しました。

私の使用した電子メモパッドのリンク先をお伝えします。

6.描いた絵を見てもらう

必須ではありませんが重要だと捉えています。絵に自信がない人は実践してみると良いかと思います。私の場合は嫁さんに見てもらいました。その時に事例や条件も伝えます。絵が上手くないと、他の人に見てもらうことは抵抗を感じるかもしれません。ただ恥ずかしくても一発合格に近づけるのであれば実施してみる価値があると思います。

自分以外の視点も知ることができます。

背景や物品は決めておく

造形試験の内容はパターンがあります。背景に関しては保育室もしくは園庭であることが多いのです。また人物に関しては、保育士1名以上園児3名以上です。もちろん例外もあります。ただし近年このパターンの事例や条件が多く出題されています。

そのため場所や人物はあらかじめ決めておきましょう。以下は私の意識していたポイントです。

1.背景について

保育室の場合置いてある物品(おもちゃなど)や、地面などの色も決めていました。園庭もどのような遊具を配置するかなど決めました。殺風景だとどこだかわからないので、保育室や園庭とわかるような物品を用意しておきます(例:人形、本棚、ごみ箱、おもちゃ箱、時計、窓、積み木、鉄棒、タイヤ、ブランコ、木、砂場など)。例に書いた物品は描きやすいと感じ、保育室や園庭にありそうなものだと思います。

2.人物について

保育士の性別や服装を決めていました。個人的にはエプロンを着用すると、保育士と判断しやすいのではないかと思います(ただし園庭ではエプロンはなくても可)。園児も服装や髪形などは決めていました。髪型や口の向きを変えるだけでも、3人すべて違う子どもに見えます。全く同じ表情や服装などの子どもは描かないように意識します(実際全く同じ人物はいないので)。ただし事例や条件に指定があればその通りに描いていきます。

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。ここまでの内容は前述した通り、私の経験からお伝えしたものとなります。

ただ実際に私はこの方法で造形試験を一発合格しています。合格した人の対策方法を参考にすることも良いかと思います。

これから保育士を目指す方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。

コメント